宿迁,江苏第一缕文明曙光升起的地方

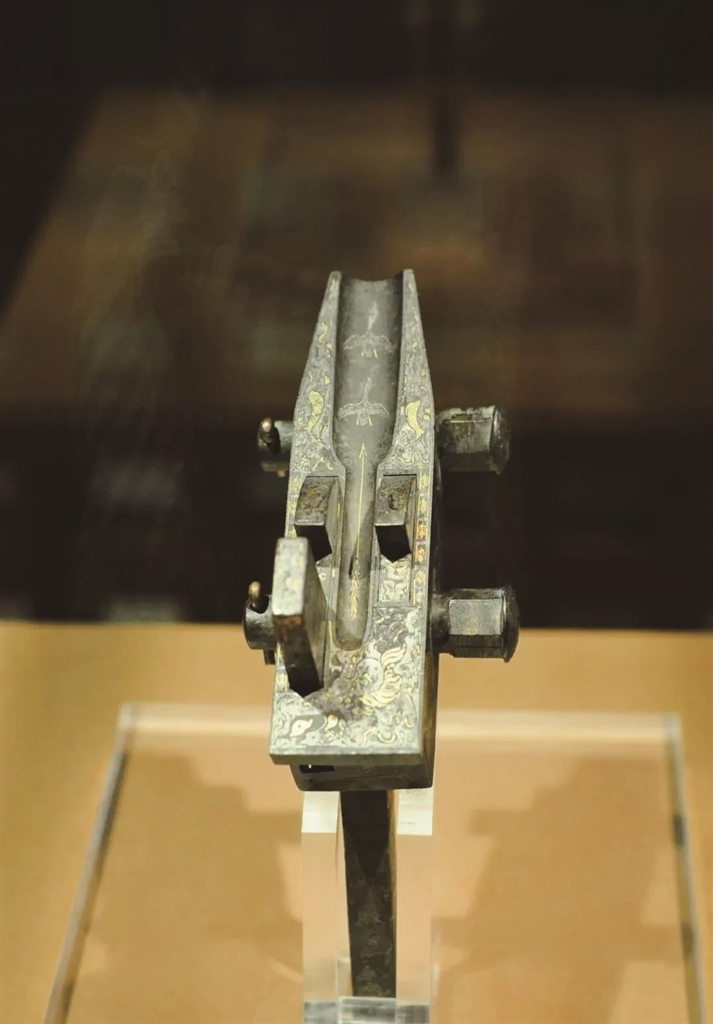

鎏银错金铜驽机

■ 王清平

你知道吗?江苏第一缕文明的曙光是从宿迁升起的,千真万确。

宿迁是江苏文明之根,这文明之根不仅源远流长、枝繁叶茂,而且有着清晰的脉络和传承,更有丰富的故事和细节。宿迁古老而又年轻,2017年获得“全国文明城市”称号,即将迎来“而立之年”。

让我们穿越时光,从远古到今日,探寻宿迁的文明脉络。

一段五万年前的人类股骨 江苏最早人类

南京博物院里展览陈列着江苏境内的考古成果,其中,第一展厅展出的是人类发展史,显著位置陈列着一段古人类化石,下面是写着“下草湾人股骨化石”的牌子。

“下草湾”?有些陌生的地名,似乎在初中历史课本上出现过这个地名,而且与“山顶洞”齐名。

下草湾在哪?下草湾在宿迁市泗洪县双沟镇东南8公里处,怀洪新河与洪泽湖交汇处的岗岭地带,海拔只有44.4米。由于水草资源丰富,因而得名“草湾村”,草湾村又分为“上草湾”和“下草湾”。

1954年,治淮工程之一的怀洪新河正式开挖,引淮入湖,途经下草湾。

同年6月份,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长、地质学家、古生物学家杨钟健教授到下草湾水利工地考察古生物,在发现巨河狸等古脊椎动物化石的同时,在下草湾采集到了一段人类股骨化石。

只是一段人类股骨化石?放在普通人眼里,这算不了什么,但在杨钟健看来,这段人类股骨化石可了不得。这段人类股骨化石全长15.27厘米,为人的右侧股骨上半段,小转子基部以上已经完全缺损,表面布满长尾纤孔。从其石化的程度计算,以及从海绵骨质空隙中的填土来判断,确定为相当早期的人类化石。

早,有多早?还记得历史上“北京猿人”的后代“山顶洞人”吗?在下草湾发现的这段人类股骨化石与“山顶洞人”同属旧石器时代晚期,想来起码该有几万年了吧?

考古学家对这段人类股骨化石进行含氟成分定量分析,经测定含氟量为0.3%,而新石器时代和现代人股骨的含氟量为0.15%,在下草湾发掘出的巨河狸化石含氟量为2.28%,说明这段人类股骨化石的年代较现代人早、比巨河狸晚。我国著名古生物学家吴汝康、贾兰坡研究认为,这段人类股骨化石侧面直平,同北京周口店发现的“北京猿人”的股骨相似,不同于现代人股骨的向前弯曲;股骨上部的扁平度介于“北京猿人”与现代人之间,而与“尼安德特人”相近;下端骨壁的厚度和髓腔大小的比例,远比“北京猿人”小。据此专家们确定,这段人类股骨化石为更新世晚期人类的化石,定名为“下草湾人”,距今约5万年。

1981年春,南京博物院考古人员在下草湾东南1公里处的火石岭发现了与“下草湾人”同时期的旧石器遗址,面积约1500平方米,出土了刮削器、尖状器等,这对“下草湾人”的研究提供了重要佐证。

根据参加2002年野外考察的中国科学院古人类学家徐钦琦、计宏祥实地考察和研究,结合贾兰坡、吴汝康等人类学家的研究,专家们大胆地推测:“下草湾人”是“北京猿人”的后裔,在考古学上属旧石器时代晚期的新人,与“山顶洞人”为同一时代,是现代中国人的祖先之一。

“下草湾人股骨化石”是江苏境内首次发现的人类化石,打破了“南方更新世晚期的地层中无原始人类踪迹可寻”的论说。下草湾是迄今为止发现的中国人类发源地之一,也是迄今为止发现的最早的江苏人类发源地。

一段人类股骨化石让下草湾走进了历史,“下草湾人”因此成为江苏乃至中国的人类祖先之一。这不是传奇,而是科学。

一捧八千年前的碳化稻米 江苏文明之根

“顺山集”,又是一个鲜为人知的地名,而且是古地名,现在却因为一捧稻米名震天下。

如果说,曾经不起眼的下草湾因一段人类股骨化石走进了历史,那么“顺山集”又是一个什么地方,而且称之为“顺山集文化”?

要知道,考古学文化是指同一个历史时期的、不以分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体,同样的工具、用具以及相同的制造技术等是同一种文化的特征。

“顺山集”是泗洪县的一个古地名。2010至2013年,随着一大批考古文物出土,这个地名突然名满天下,将江苏人类史向前推进了1600多年,成为公认的“江苏文明之根”,这个考古发现被命名为“顺山集文化”。

顺山集文化遗址位于宿迁市泗洪县梅花镇大新庄西南,地处重岗山北麓,西临赵庄水库,东距宁徐公路约2公里。顺山集文化遗址为丘陵墩形遗址,总面积约17.5万平方米,经过考察研究,确认其为距今8300年前的环壕聚落遗址。

在顺山集文化遗址遗存的陶器中,夹砂陶以釜、罐、豆、钵、灶、支脚、纺轮、纺锤、石磨盘、磨球、斧、锛等为基本器物组合。同时,发掘出包括92座新石器时代墓葬在内的一批重要遗迹与文物,灰坑26座,房址5座,出土陶器、石器、玉器、骨器400多件。地表为黄灰土,并杂以红烧土块,遗物分布普遍。遗址东部因采沙,暴露了长约100余米的文化层,厚度约1.5米,以下多是黄色自然土层和沙石层。从断面上看,遗物的残片亦较多。剖面采集陶片以夹砂红褐陶和泥质红陶为主,可辨器形有鼎、豆、钵、罐、带纹饰陶支架等。顺山集文化遗址的发现,填补了淮河中下游地区史前聚落考古的空白。

在距离顺山集文化遗址大约4公里处,发现了共同构成“顺山集文化”的韩井遗址,发现了约8000年前的水稻田遗迹,这是中国最早的水稻田。

为何认为这是稻田遗迹?因为在遗迹里出土了碳化稻米。

出土的碳化稻米标本经过北京大学文博学院检测确认,距今已有约8000多年,是目前已知最早的驯化稻。数据分析显示,当地驯化稻所占比例从早期的14%增长到晚期的26%,虽然驯化水平较低,但1000年间从未间断,当时的人类正处于从渔夫、猎人向农夫转变的过程。

顺山集文化遗址的价值何在?它是整个淮河下游地区发现的时代最早、规模最大的环壕聚落遗址,是江苏境内已发现的最早的新石器时代遗址,可以为长江中下游的“马家浜文化”找到源头。由此,江苏的文明史推前了至少1600年。

“顺山集文化”有多出名?2013年1月,在中国社会科学院考古学论坛上,顺山集文化遗址被评选为2012年中国考古“六大发现”之一;2013年4月,顺山集遗址又被评选为2012年度全国“十大考古新发现”之一;2013年8月,江苏省文物局公布了第二批“江苏大遗址”名单,顺山集文化遗址名列其中,成为全省6处“大遗址”之一;2019年10月,顺山集文化遗址被列入第八批全国重点文物保护单位名单。

一捧碳化稻米的“诉说”,证明了宿迁是江苏文明之根,无可辩驳。

一柄跨越千年的青铜宝剑 古代诚信典范

在历史上,宿迁境内曾有一个古国,存在长达1649年,如今被很多人称为“古徐国”。

在夏、商、周时期,宿迁地区被称为“东夷”“徐夷”,分属徐国、钟吾国。

徐国是夏朝至西周时期的诸侯国,伯益之子若木为徐国开国君主,都城位于现在的宿迁市泗洪县境内。

徐偃王时,徐国十分强盛,周围有36个国家都派人向徐国朝贡,疆域扩张至整个苏北、皖中、鲁南等地区,“彭城”因徐国而改名为后来“九州”之一的“徐州”,泗洪境内至今还有“香城”“城头”“半城”等地名。

打住,怎么又是泗洪?是的,回溯江苏文明脉络,就回避不了泗洪,因为徐国的确就在泗洪境内。

那么,徐国是考古发现的吗?不是,但徐国有较为完整的历史记载,历经1649年,共有44代君王,代际清晰。

有文物佐证吗?有,只是徐国的许多文物不是在泗洪境内发现的。

奇怪了,不在宿迁境内发现的文物怎么证明是徐国的?这自有道理。国内出土了很多徐国的青铜器,上面大多是有铭文的。据资料记载,已出土的徐国代表性文物有24件,主要是日常生活、家庭、兵器等方面,例如“徐王鼎”“吮儿钟”“徐髂尹钲”“义楚钟”“徐王义楚铺”“王孙遗者钟”“徐王庚儿钟”等,上面都是有铭文的,还有“徐伯鬲”“徐偃侯旨铭”“徐偃王壶”“豆形兽尊仪”“徐宝蕴”“大徐王寿铭”“徐冠卑”和“环头大刀”刀头等。这些文物大部分是徐国晚期的东西,而徐国的鼎盛期在西周,那时候的徐器已在战乱中被掠夺、进献,到目前为止尚不见批量出土,这也是宿迁境内未见徐国文物出土的原因之一。

更为重要的原因是,徐国鼎盛时期的政治经济文化中心位于现在的洪泽湖附近,而洪泽湖地处淮河下游和黄泛区,历代水患不断,地表层层淤积,徐国的城池和墓葬早已埋在数十米甚至百米深的地下,徐国鼎盛时期的文物出土几乎是不可能的。

公元前544年,在徐国发生了一件流传千古的诚信事件——“季札挂剑”,至今被人们传颂。

据《史记》记载,春秋时期,吴国贵族季札刚出使时,向北路过徐国,前去拜访徐国国君。徐国国君非常喜欢季札佩戴的宝剑,但没有敢说出来。季札心里知道国君的心意,因为他还要出使中原各国,所以没有把宝剑献给徐国国君。季札出使回来后经过徐国,徐国国君已经去世,于是季札解下宝剑,挂在国君坟墓前的树上后离去。季札的随从问:“徐国国君已经死了,还要把宝剑送给谁呢?”季札说:“不是这样的。当初我心里已经决定要把宝剑送给他,怎么能因为他死了就违背自己的诺言呢?”

季札“挂剑留徐”,他守诺重信的高贵品质很快在诸侯各国传播开,徐国人对季札更加崇敬。为了纪念季札,后人在“徐君墓”旁筑了一座高台,名曰“挂剑台”。

“挂剑台”到底在哪?全国有好多地方称“挂剑台”,但最有说服力的当数泗洪境内的“挂剑台”。

泗洪县陈圩乡张墩村,位于古代徐国国都徐城向西四五里处,历史上有一座方圆数百米、高十数米的高墩。据《泗州志》《泗虹合志》《帝乡纪略》等志书记载,这里是“延陵季子挂剑留徐”的“挂剑台”遗址,每逢洪泽湖湖水上涨,周围水天相连,而“挂剑台”和“徐君墓”却没有被淹没。“挂剑台”曾是古代泗州的一处名胜,原“泗州十景”中就有“挂剑台秋风”一景。

公元前512年的冬天,因“二公子事件”,吴王派孙武、伍子胥讨伐徐国、钟吾国,徐国亡国,其子孙以原国名“徐”为姓氏,流亡异地,至今徐姓仍以“徐国”为起源之一。

一柄青铜剑的承诺,人亡亦要践诺。世间,唯日月和内心不可辜负。

一把鎏银错金的铜驽机 汉代文明缩影

2002年11月,在位于泗阳县三庄镇的三庄汉墓群中,考古工作人员发掘出了各类文物660多件,其中一把鎏银错金的铜驽机十分精巧美丽,被考古学家誉为“天下第一弩机”。

弩机是中国古代工程技术的发明之一,在公元前就是重要的军事武器,直至公元1100年才传入欧洲。铜弩机是一种非常精巧、坚实的机械装置,是由牙(包括望山、瞄准器)、悬刀(扳机)、郭(机匣)、钩心(中间的杠杆)和枢轴等铜质部件构成的联动机构。这把鎏银错金的铜弩机十分精美,扳机露于木拊之外均用错金银装饰。特别是郭台及箭槽内的图案,郭台后部为白虎啮野猪图,前部则为两组对称的奔鹿图;箭槽内有利剑和大雁图案,为一支金色利箭脱弦而出,前方两只大雁仓皇而逃。

这把鎏银错金铜弩机的背后,是一段关于泗水国的历史。

汉武帝在元鼎四年(公元前113年),从东海郡分出了3万户设立了泗水国。按照当时的划分,一户为5口,以此推算,泗水国当时有15万人。泗水国的范围在汉代的史书上并没有记载,所以无从考证,但以公元后的情况反推,这个泗水国相当于汉代3到4个县的范围。

泗水国历经125年,最初的泗水国国王叫刘商。刘商的身份很复杂,他是汉武帝之父汉景帝的孙子。汉景帝共有14个儿子,王皇后生了汉武帝,王夫人生了刘舜,刘商正是刘舜的儿子,王皇后是王夫人的亲姐姐。但由于刘舜人品很差,汉武帝很不喜欢他,泗水国也就没有得到汉武帝的青睐和照顾。刘商死后,刘安世继位,刘安世在位仅一年便死了。因为刘安世身后无子,汉武帝就立刘安世的弟弟刘贺为泗水王,之后又有刘眗、刘骏、刘靖相继为泗水王。到王莽称帝的时候,泗水国被废。东汉建武二年(公元26年),光武帝刘秀恢复了泗水国,封了他的叔父刘歙为泗水王。公元34年,刘歙死去。3年后,光武帝刘秀废除了泗水国。

泗水国没有留下太多文献资料,从三庄汉墓群发现的文物来看,当地是古代泗水国的重要遗址。2013年3月,三庄汉墓群被列入第七批全国重点文物保护单位名单。

三庄汉墓群有“七七四十九墩”的传说,后查实为47处汉墓,南北长十多里,东西宽六七里,组成了面积大、数量多的汉墓群。这些汉墓有规律地分布在一条南北向的轴线上,其南端连接着泗水国首邑遗址——凌城遗址。据1924年编写的《泗阳县志》记载,凌城城池长宽一里多路,有高墩可以看到,城址的土内有许多金色的砖石、圆瓦等。

2002年11月,南京博物馆考古队对三庄汉墓群进行了抢救性考古发掘。其中大青墩汉墓是大型土坑木椁墓,主墓室长5.70米、宽4.40米、高1.70米,结合墓葬的形制、墓中出土文物,以及椁板上“泗水王冢”四个字,此墓无疑为汉代泗水国王陵。

大青墩汉墓出土了大量漆木器,共有549件,约占总数的83%。其中一张长1.2米、宽近0.5米的古瑟尤为夺目,其表面为黑漆装饰,有4个瑞和若干个弦孔。由于古瑟是用松软的木料制作而成的,保存至今的汉代古瑟极为罕见。三庄汉墓群出土的人物俑形态各异,仪仗兵俑的威严、侍卫俑的谦恭、侍女俑的端庄、伎乐俑的夸张,不同人物俑的艺术造型无不切合自己的身份。除了胡须、眉毛、眼珠、眼白等面部特征刻画细腻,还用红、白、黄、紫等色彩将人物描绘得栩栩如生。

一件精美的鎏银错金铜驽机,折射出了汉代文明的缩影。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体