垫湖兴小岗强 “大包干”粮满仓

——苏皖两地农村改革的破冰之旅

出征仪式

小岗组出发留影

成都组在岷江村采访

温州组在康奈集团采访

小岗村农田

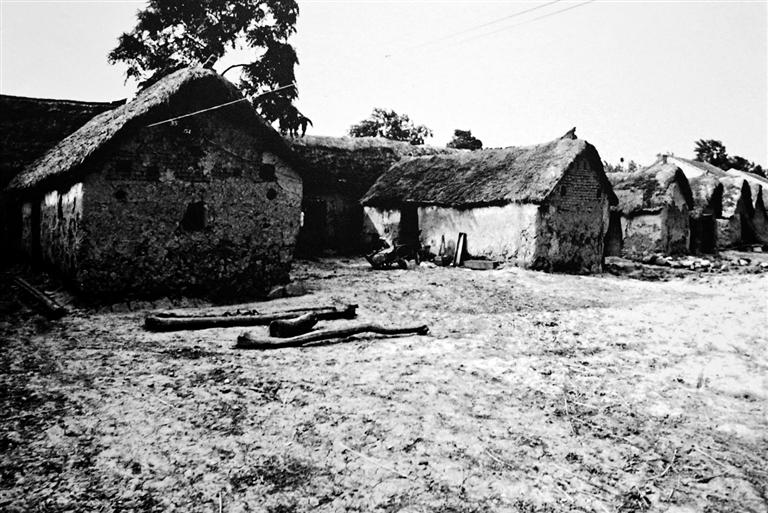

垫湖村旧景

垫湖村航拍

小岗村“大包干”后景象

小岗村航拍

编者按

习近平总书记指出:“改革开放是我们党的历史上一次伟大觉醒,正是这个伟大觉醒孕育了新时期从理论到实践的伟大创造。”

觉醒开启征程,奋斗成就伟业。

今年是改革开放45周年,为总结推广宿迁改革典型经验、助力地方改革,宿迁日报社策划 “致敬伟大觉醒”全媒体新闻行动,围绕农村改革、民营经济、基层改革创新、城乡统筹、生态文明、区域协调发展等改革主线,寻找并深入宿迁和省内外深化改革的样板地域采访,揭示改革基因,寻找成功密码。

全媒体新闻行动以“觉醒”为主题,以“致敬”为基调,分为7个采访小组,对“春到上塘”“耿车模式”“沂涛新歌”等宿迁改革开放以来的经典案例、成功经验进行分解剖析,并寻找省内外同时期对应的改革范例,深入范例城市进行采访。

从村到市,从点到面,内外联动,“双城”对比,深度探访,理性解读,年轻的党报记者真实记录宿迁改革发展史上激荡人心的变革实践,探寻其复制、推广的价值和意义,探讨宿迁跨越发展的动力,为推进中国式现代化宿迁新实践作出贡献。

一个村的位置可以有多“高”?

江苏省宿迁市泗洪县上塘镇垫湖村,平均60余米的海拔,孕育了“大包干”改革的萌芽;

安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村,不足100米的海拔,标记了中国改革开放的精神高地。

一次“密约”、一枚手印的力量可以有多“大”?

“三个五定额”,18枚红手印,惊雷炸响,拉开波澜壮阔的农村改革大幕,释放出中国改革开放的初始动力。

在广袤农村的汪洋大海里,垫湖村和小岗村只是两朵“浪花”,却掀起一场翻江倒海的大潮。

透过岁月斑驳,再现风云激荡。在改革开放45周年到来之际,我们沉浸式探访了两村。不只是回望来路,更希望透过这两个村庄几十年的岁月嬗变,触摸新时代中国农村改革的脉搏。

石破天惊“第一包”——

土地分到户 全家不饿肚

“说上塘,道上塘;十家九户都缺粮;茅草屋,漏风墙,扯把稻草就当床;男人瘦,女人黄,小孩饿得直喊娘……”这首民谣,曾经是二十世纪六七十年代,上塘人包括垫湖村民的真实生活写照。

“泥巴房、泥巴床,泥巴锅里没有粮,一日三餐喝稀汤,正月出门去逃荒。”“大包干”之前小岗人讨饭所唱的凤阳花鼓词,真实反映了那时的生活状况。

“太苦了,太苦了,你们不知道,我们什么都吃过,榆树皮、掉了毛的保暖狗皮,都拿来煮吃过……”回忆过去,垫湖“大包干”发起人之一,今年81岁,曾任大队会计的苏道永“苦水”倒不完。

“站着有人高,睡倒有人长,有胳膊有腿,却出去讨饭,还被人家指着鼻子骂,眼泪往肚子里咽,丢人啊!”小岗“大包干”发起人之一,今年80岁的关友江说,哪怕当时有一点活路,也不会丢掉尊严去讨饭。

一边是赤贫如洗、饥饿难耐,另一边却是上工“一条龙”、干活“大呼隆”。在1978年以前,人民公社制度“大锅饭”的弊端已毕现,农业效率低下到让农民无法生存的地步。垫湖人的生存只能“四靠”——吃粮靠救济供应、穿衣靠救济布棉、烧饭靠救济煤炭、用钱靠救济贷款。小岗是远近闻名的“三靠村”——“吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款”,每年秋收后几乎家家外出讨饭。

1978年,一场特大旱灾席卷两地。雪上加霜,作为上塘最穷的生产队,垫湖大队第五生产队小麦亩产20公斤,不到往年的一半。

挂钩第五生产队的苏道永心急如焚。“当年9月,我到县里开会,听到农作物可以划到作业组的消息,觉得‘上面政策有所松动’,回来和队长任孝干一合计,觉得农作物分到小组还是‘大锅饭’,干脆直接‘分到户’。”话语间,他仿佛回到了订立“密约”的那个夜晚。

说干就干。为了保密,苏道永、任孝干等人趁着夜色把社员约出来开“黑会”。地点选在村口一个渠水早已干涸的小桥下。一连十几天,大家每晚碰头,测算土地面积、公平分配土地……最终约定,实行“三个五定额”,即每人承包五分地山芋、五分地玉米和五分地花生,年底每亩定额为队里交玉米300斤、山芋干300斤、花生15斤,多收的都归自己。

就这样,“桥头会议”孕育了“大包干”改革的萌芽:收获时,先保证国家的,留足集体的,剩下的归自己。

两个月后,历史时针又一次定格在11月24日的夜晚。小岗村17户村民来到严立华家,关系到全村命运的一次“秘密会议”在这里召开。

“我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮。不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢刹(杀)头也干(甘)心,大家也保证把我们的小孩养活到十八岁。”为了活命,村民按下鲜红的手印,将生产队的土地、耕牛、农具等按人头分到各家各户,搞起“大包干”。

分田到户,村民积极性一下子被调动起来。1979年,垫湖大队第五生产队迎来大丰收,由之前的每年吃1万多公斤救济粮变为向国家出售余粮1.2万公斤;小岗村粮食总产量13.3万斤,相当于“文革”期间年均产量的4倍,人均收入400元,是1978年的18倍。“包产到户”的成效立竿见影。

这是从未想到的巨变,也是伟大变革的前奏。1978年,党的十一届三中全会在北京召开,会议作出把党和国家工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。

历史的洪流,裹挟着农民的创造,滚滚前进。

1980年4月2日,邓小平对安徽省委书记万里等人谈话时强调,政策一定要放宽,使每家每户都自己想办法,多找门路,增加生产,增加收入。这是“文化大革命”后,中央领导人首次对“包产到户”作出肯定的表态。

1980年9月27日,中共中央颁发的75号文件《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题的通知》,打破多年来“包产到户”等于复辟资本主义的僵化观念,坚定地回应农民心底朴实而深沉的呼声。此后,“大包干”犹如雨后春笋般出现。

1981年3月4日,新华社两位记者周昭先和王孔城联合采写的长篇通讯《春到上塘》在《人民日报》发表,在全国产生巨大影响,垫湖和上塘因率先开展“大包干”而闻名于世。

“当年贴着身家性命干的事,变成中国改革的一声惊雷,成为中国改革的标志。”2016年4月25日,习近平总书记视察小岗村时曾这样感慨。

为何“大包干”最早会在垫湖萌芽?泗洪县委党校副校长潘道光一语道破:“穷则思变是‘大包干’发生的最直接原因,更深层次的原因是彼时中国政治开始走向宽松,是思想解放带来的宽松政治环境催生改革。”

“大包干”为何能星火燎神州?滁州市凤阳县委常委、小岗村党委第一书记李锦柱坚定地说:“这是中国共产党领导下的农村改革,既有老百姓想过上好日子的本心,也有中国共产党为民初心的融合。”

起了大早赶晚集——

跨过“温饱线” 跑进“富裕门”

“大包干”之后,农村百业有了发展的基础,“三转一响”等大件也逐渐走进农家。然而,二十世纪末,垫湖、小岗和中国广大乡村一样遭受各种探索的挫折,忍受发展停滞的阵痛。

“‘大包干’制度变革所产生的突发性效应逐渐释放完毕。如果不能做到与时俱进和持续改革,就会陷入‘一夜跨过温饱线,几十年未过富裕坎’的处境。小岗不例外,上塘也不例外。”潘道光说。

事实上,小岗人、上塘人一度掉队了。

2003年,全国农村居民人均纯收入2622元,小岗村人均纯收入只有2300元,集体收入非但没有,还欠债3万元;2008年,全国农村居民人均纯收入4761元,上塘镇人均可支配收入仅3572元,垫湖村成为省定经济薄弱村。

起了大早,赶了晚集。

2004年,小岗采取“头雁”领飞的办法,省直机关选派沈浩同志到小岗村担任第一书记。沈浩带着干群代表到大寨、南街、华西等名村考察、学习,转变观念,确定“开发现代农业,发展旅游业,招商引资发展村级工业”的“三步走”战略。

改造村里“友谊大道”东头的一条泥巴路,是沈浩上任后的“第一把火”。修路没有招投标,而是将全村男女老少组织起来,按劳取酬——既为了省钱,也为唤起村民对小岗事业的参与感。“这条路高质量完成,还节余一半资金。”小岗“大包干”带头人之一、沈浩事迹报告团成员,80岁的严金昌说,路修好了,沈浩的形象也立起来了。

沈浩带领村民修路、打井、推塘,引进工业企业,建成“大包干纪念馆”,带动红色旅游兴起……村里办起了工厂,村民住上集中规划的新居,好事一桩接一桩。

2006年秋天,沈浩挂职期满。小岗人用特有的方式把沈浩留下——98人的签名和98个鲜红的“红手印”。

寒来暑往又三年。满怀着对富裕的渴望和对深化改革的期盼,小岗人再次按下挽留沈浩的红手印。

2009年11月,沈浩累倒在他深爱的土地上。小岗人第三次按下红手印,让沈浩长眠于此。沈浩,以他与小岗村民生死不离的“零距离”,写就小岗新时代农村建设的华彩篇章。

数据显示,2006年,小岗村人均收入超过5000元;2008年,小岗村人均收入达6600元,高出安徽省人均水平39%,是沈浩初到小岗时的3倍。

小岗再一次革新发展。垫湖也痛定思痛,突破大包干的“天花板”,迈上发展快车道。

2008年,垫湖村建起“春到上塘”纪念馆,成为江苏党史学习教育热门“打卡地”。纪念馆外形如一艘大海中乘风破浪的旗舰,馆前矗立着一尊手拿量地弓子的赤脚农民雕像。垫湖人说,这弓子不仅是量地,也是量人心、量干群之间、时代与历史之间的距离。

“春到上塘”,敢试敢闯,敢为人先。加速农业现代化、工业化进程,垫湖村再次探索新的改革举措——开始推行“三集中”,即人口、土地、项目建设集中。

2008年起,垫湖村按照“拆旧建新、不占耕地、群众自愿、分期建设”的原则,实现全村农民100%集中居住。

2009年,垫湖村在全县率先推行土地集中,“小田”变“大田”。到2012年,全村完成流转耕地1.3万亩,建成千亩优质稻米基地,实现农业规模化机械化生产经营。

“无农不稳,无工不强”。2009年,垫湖启动建设创业园,建设了5.6万平方米标准化厂房。截至目前,垫湖村招引20多个“三来一加”及工业项目入驻,让800多名村民在家门口“拿工资”。

2012年,垫湖村成立党委;2014年,“90后”返乡青年周磊成为垫湖村党委书记,决心“不在前人光环之下吃老本”。

2017年,垫湖村集体经济收入从2015年96.39万元跃升至142.4万元,远超全市平均水平,省定经济薄弱村华丽变身为全市先进村。

“改革基因”代代传——

吃下定心丸 走上振兴路

地缘相近,人缘相亲。秋日“同框”,相距不过百余公里的垫湖和小岗,“云卷云舒”皆入画——同频的是改革谋新路的“卷”,共振的是生活越发“舒”心的美。

漫步垫湖村,享受慢生活。走进苏道永家的两层小洋楼,“家和万事兴”大幅十字绣和老两口的婚纱照格外醒目。

“从草房到瓦房、再变楼房,吃得好、住得好、配套好,生活大变样。”每年拿27亩土地流转租金、村干部补助金,又有子女呵护陪伴,日子顺心,苏道永主动当起改革宣传员。

眼下正是碧根果丰收时节,返乡创业多年的农场负责人王续皓正忙着联系采购商。他流转土地600多亩,有苗木80万株,亩年均效益1万元。

去年10月10日,垫湖村15名干部群众在一张契约上郑重按下红手印,自愿以土地、资金、技术等不同方式入股,组建发展共同体,联手栽植2000亩碧根果树。垫湖村还通过资金入股的方式建设标准化厂房,年可为村集体增收100余万元,去年村集体经济收入突破300万元。

一纸“红手印”再次见证垫湖人的拼闯劲。“传承改革基因,垫湖正探索把农业、工业和旅游业进行深度融合,全力书写‘江苏农村改革第一村’的新传奇。”周磊信心满满。

从垫湖村一路向西,驾车不到2小时就抵达小岗村。笔直绵长的改革大道两侧,一派好“丰”景。走进村街,以“红手印”“大包干”等关键词命名的菜馆、超市鳞次栉比。“金昌食府”门前,严金昌笑意满满地迎接我们。

“2008年,我开办了农家乐。”严金昌笑着说,随着小岗村旅游业不断发展,游客越来越多,他的农家乐接待了全国各地的游客。特别是党的十八大以后,他的农家乐年均纯利润十几万元,毛利润达到30万元。

不远处,当年“大包干”的发生地——小岗村“当年农家”景点,欢快活泼的新编花鼓唱腔,唱出“大包干”发源地这个红色品牌带来的巨变。

“欢迎来到小岗。我接待过全国各地的媒体,来自苏北的媒体,宿迁是头一家。宿迁是个好地方,后发快进的‘苏北现象’令人瞩目。”担任小岗村第一书记已5年的李锦柱说。

“这些年,小岗村牢记习近平总书记殷殷嘱托,大力弘扬小岗精神,锐意进取、常改常新。”李锦柱的介绍中,有一张脉络清晰的小岗村“改革清单”——小岗首先推动农村土地“三权分置”,对集体土地和承包地进行确权,巩固所有权,稳定承包权,搞活经营权,给农民吃了一颗长效 “定心丸”。

其次,小岗村推动农村集体产权制度改革和三变改革,组建农村集体经济股份合作社,让村民变成了股民,壮大集体经济。2018年的2月9日,小岗村进行了40年来首次集体经济分红,至今已分红1400多万元,每年给村民购买新农合、新农保、政策性农业保险6年约1000万元,村民幸福感、获得感、安全感明显提升。

2022年,小岗村集体经济收入和村民人均可支配收入再创新高,分别达到1300万元、33000元,比2021年的1220万元、30500元增长6.6%和8.2%。

一产优、二产强、三产旺的融合发展市场化格局在小岗加速形成,生生不息的乡村富民产业生态正加速写就。

记者手记

精神的力量处处闪耀,落在地上便化为奇迹。“敢试敢闯、敢为人先”的“春到上塘”精神,“改革创新、敢为人先”的小岗精神,两者折射出的是时代之变、中国之进、乡村之美。

如今,垫湖更拼,小岗更强,映照着中国45年来的非凡历程与伟大成就。深化农村改革,只有进行时,没有完成时。无论是垫湖、还是小岗,还是同他们一样的千千万万个中国乡村,都要继续坚持蹄疾步稳地推进改革,走出一条“宽又长”的中国特色社会主义乡村振兴道路。

本版组稿:傅美丽 武蕾 张碧晴 杨群

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体