“那山那水那田”系列报道之一

“围网湖”变“聚宝盆”洪泽湖畔孕育“湿地明珠”

编者按

2005年8月15日,时任浙江省委书记的习近平在浙江安吉县余村考察时,首次提出“绿水青山就是金山银山”理念。如今,20年过去,“两山”理念早已深入人心,成为推动绿色发展的重要指引。宿迁作为“江苏生态大公园”,在践行“两山”理念方面有着诸多值得总结和推广的经验。即日起,本报推出《那山那水那田》系列报道,带您一起走进宿迁的山水田野,讲述一场场关乎生态、民生与发展的深刻变革。

■ 本报记者 解秀晴 曹思鑫

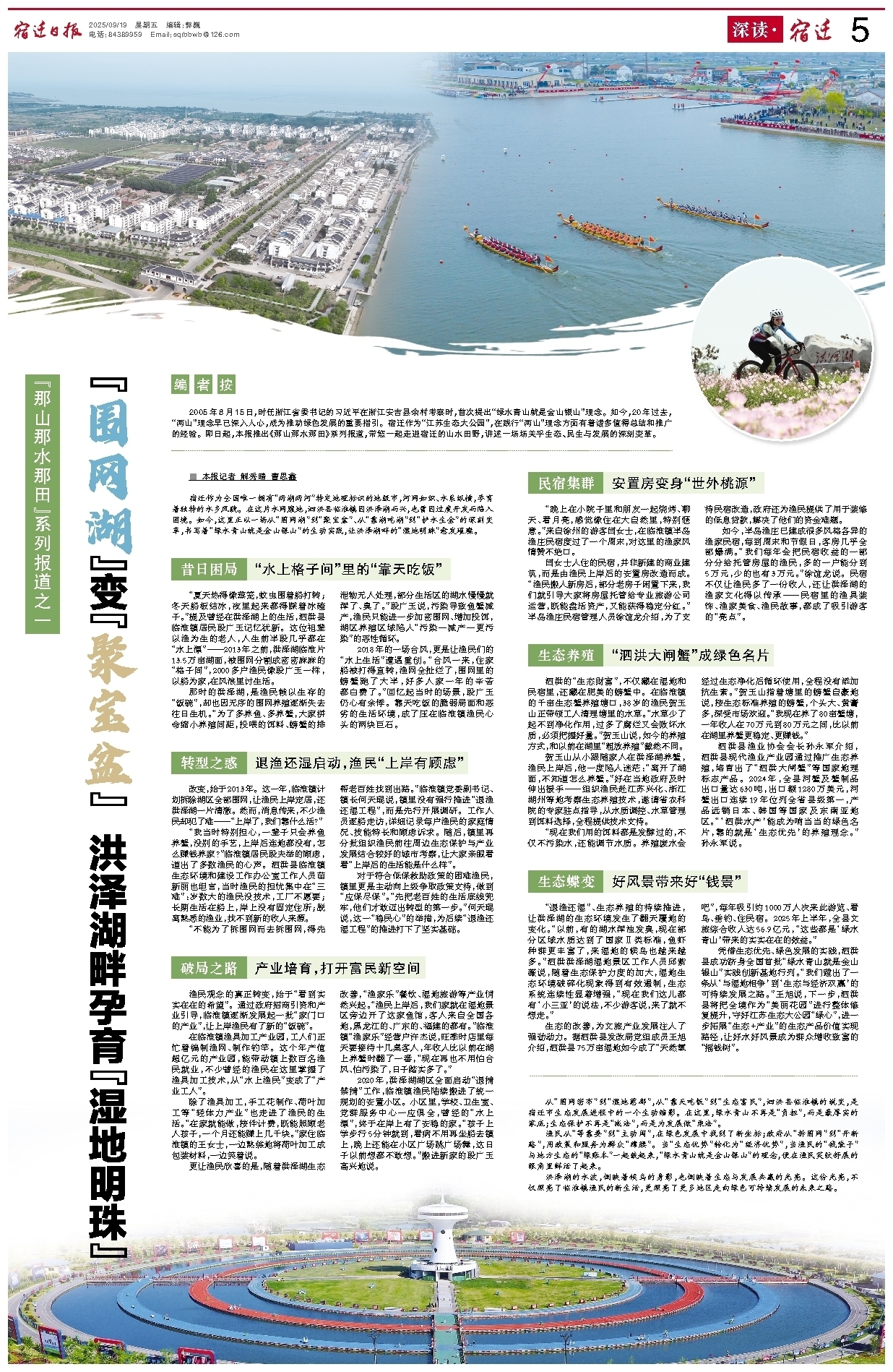

宿迁作为全国唯一拥有“两湖两河”特定地理标识的地级市,河网如织、水系纵横,孕育着独特的水乡风貌。在这片水网腹地,泗洪县临淮镇因洪泽湖而兴,也曾因过度开发而陷入困境。如今,这里正以一场从“围网湖”到“聚宝盆”、从“靠湖吃湖”到“护水生金”的深刻变革,书写着“绿水青山就是金山银山”的生动实践,让洪泽湖畔的“湿地明珠”愈发璀璨。

昔日困局 “水上格子间”里的“靠天吃饭”

“夏天热得像蒸笼,蚊虫围着船打转;冬天船板结冰,夜里起来都得踩着冰碴子。”提及曾经在洪泽湖上的生活,泗洪县临淮镇居民段广玉记忆犹新。这位祖辈以渔为生的老人,人生前半段几乎都在“水上漂”——2013年之前,洪泽湖临淮片13.5万亩湖面,被围网分割成密密麻麻的“格子间”,2000多户渔民像段广玉一样,以船为家,在风浪里讨生活。

那时的洪泽湖,是渔民赖以生存的“饭碗”,却也因无序的围网养殖逐渐失去往日生机。“为了多养鱼、多养蟹,大家拼命缩小养殖间距,投喂的饵料、螃蟹的排泄物无人处理,部分生活区的湖水慢慢就浑了、臭了。”段广玉说,污染导致鱼蟹减产,渔民只能进一步加密围网、增加投饵,湖区养殖区域陷入“污染—减产—更污染”的恶性循环。

2018年的一场台风,更是让渔民们的“水上生活”遭遇重创。“台风一来,住家船被打得直转,渔网全扯烂了,围网里的螃蟹跑了大半,好多人家一年的辛苦都白费了。”回忆起当时的场景,段广玉仍心有余悸。靠天吃饭的脆弱局面和恶劣的生活环境,成了压在临淮镇渔民心头的两块巨石。

转型之惑 退渔还湿启动,渔民“上岸有顾虑”

改变,始于2013年。这一年,临淮镇计划拆除湖区全部围网,让渔民上岸定居,还洪泽湖一片清澈。然而,消息传来,不少渔民却犯了难——“上岸了,我们靠什么活?”

“我当时特别担心,一辈子只会养鱼养蟹,没别的手艺,上岸后连地都没有,怎么赚钱养家?”临淮镇居民段夫举的顾虑,道出了多数渔民的心声。泗洪县临淮镇生态环境和建设工作办公室工作人员苗新丽也坦言,当时渔民的担忧集中在“三难”:岁数大的渔民没技术,工厂不愿要;长期生活在船上,岸上没有固定住所;脱离熟悉的渔业,找不到新的收入来源。

“不能为了拆围网而去拆围网,得先帮老百姓找到出路。”临淮镇党委副书记、镇长何天琨说,镇里没有强行推进“退渔还湿工程”,而是先行开展调研。工作人员逐船走访,详细记录每户渔民的家庭情况、技能特长和顾虑诉求。随后,镇里再分批组织渔民前往周边生态保护与产业发展结合较好的城市考察,让大家亲眼看看“上岸后的生活能是什么样”。

对于符合低保救助政策的困难渔民,镇里更是主动向上级争取政策支持,做到“应保尽保”。“先把老百姓的生活底线兜牢,他们才敢迈出转型的第一步。”何天琨说,这一“稳民心”的举措,为后续“退渔还湿工程”的推进打下了坚实基础。

破局之路 产业培育,打开富民新空间

渔民观念的真正转变,始于“看到实实在在的希望”。通过政府招商引资和产业引导,临淮镇逐渐发展起一批“家门口的产业”,让上岸渔民有了新的“饭碗”。

在临淮镇渔具加工产业园,工人们正忙着编制渔网、制作钓竿。这个年产值超亿元的产业园,能带动镇上数百名渔民就业,不少曾经的渔民在这里掌握了渔具加工技术,从“水上渔民”变成了“产业工人”。

除了渔具加工,手工花制作、荷叶加工等“轻体力产业”也走进了渔民的生活。“在家就能做,按件计费,既能照顾老人孩子,一个月还能赚上几千块。”家住临淮镇的王女士,一边熟练地将荷叶加工成包装材料,一边笑着说。

更让渔民欣喜的是,随着洪泽湖生态改善,“渔家乐”餐饮、湿地旅游等产业悄然兴起。“渔民上岸后,我们家就在湿地景区旁边开了这家鱼馆,客人来自全国各地,黑龙江的、广东的、福建的都有。”临淮镇“渔家乐”经营户许杰说,旺季时店里每天要接待十几桌客人,年收入比以前在湖上养蟹时翻了一番,“现在再也不用怕台风、怕污染了,日子踏实多了。”

2020年,洪泽湖湖区全面启动“退捕禁捕”工作,临淮镇渔民陆续搬进了统一规划的安置小区。小区里,学校、卫生室、党群服务中心一应俱全,曾经的“水上漂”,终于在岸上有了安稳的家。“孩子上学步行5分钟就到,看病不用再坐船去镇上,晚上还能在小区广场跳广场舞,这日子以前想都不敢想。”搬进新家的段广玉高兴地说。

民宿集群 安置房变身“世外桃源”

“晚上在小院子里和朋友一起烧烤、聊天、看月亮,感觉像住在大自然里,特别惬意。”来自徐州的游客闫女士,在临淮镇半岛渔庄民宿度过了一个周末,对这里的渔家风情赞不绝口。

闫女士入住的民宿,并非新建的商业建筑,而是由渔民上岸后的安置房改造而成。“渔民搬入新房后,部分老房子闲置下来,我们就引导大家将房屋托管给专业旅游公司运营,既能盘活资产,又能获得稳定分红。”半岛渔庄民宿管理人员徐谊龙介绍,为了支持民宿改造,政府还为渔民提供了用于装修的低息贷款,解决了他们的资金难题。

如今,半岛渔庄已建成很多风格各异的渔家民宿,每到周末和节假日,客房几乎全部爆满。“我们每年会把民宿收益的一部分分给托管房屋的渔民,多的一户能分到5万元,少的也有3万元。”徐谊龙说。民宿不仅让渔民多了一份收入,还让洪泽湖的渔家文化得以传承——民宿里的渔具装饰、渔家美食、渔民故事,都成了吸引游客的“亮点”。

生态养殖 “泗洪大闸蟹”成绿色名片

泗洪的“生态财富”,不仅藏在湿地和民宿里,还藏在肥美的螃蟹中。在临淮镇的千亩生态蟹养殖塘口,38岁的渔民贺玉山正带领工人清理塘里的水草。“水草少了起不到净化作用,过多了腐烂又会败坏水质,必须把握好量。”贺玉山说,如今的养殖方式,和以前在湖里“粗放养殖”截然不同。

贺玉山从小跟随家人在洪泽湖养蟹,渔民上岸后,他一度陷入迷茫:“离开了湖面,不知道怎么养蟹。”好在当地政府及时伸出援手——组织渔民赴江苏兴化、浙江湖州等地考察生态养殖技术,邀请省农科院的专家驻点指导,从水质调控、水草管理到饵料选择,全程提供技术支持。

“现在我们用的饵料都是发酵过的,不仅不污染水,还能调节水质。养殖废水会经过生态净化后循环使用,全程没有添加抗生素。”贺玉山指着塘里的螃蟹自豪地说,按生态标准养殖的螃蟹,个头大、黄膏多,深受市场欢迎。“我现在养了80亩蟹塘,一年收入在70万元到80万元之间,比以前在湖里养蟹更稳定、更赚钱。”

泗洪县渔业协会会长孙永军介绍,泗洪县现代渔业产业园通过推广生态养殖,培育出了“泗洪大闸蟹”等国家地理标志产品。2024年,全县河蟹及蟹制品出口量达630吨,出口额1280万美元,河蟹出口连续19年位列全省县级第一,产品远销日本、韩国等国家及东南亚地区。“‘泗洪水产’能成为响当当的绿色名片,靠的就是‘生态优先’的养殖理念。”孙永军说。

生态蝶变 好风景带来好“钱景”

“退渔还湿”、生态养殖的持续推进,让洪泽湖的生态环境发生了翻天覆地的变化。“以前,有的湖水浑浊发臭,现在部分区域水质达到了国家Ⅱ类标准,鱼虾种群更丰富了,来湿地的候鸟也越来越多。”泗洪洪泽湖湿地景区工作人员邱紫薇说,随着生态保护力度的加大,湿地生态环境破碎化现象得到有效遏制,生态系统连续性显著增强,“现在我们这儿都有‘小三亚’的说法,不少游客说,来了就不想走。”

生态的改善,为文旅产业发展注入了强劲动力。据泗洪县发改局党组成员王旭介绍,泗洪县75万亩湿地如今成了“天然氧吧”,每年吸引约1000万人次来此游览、看鸟、垂钓、住民宿。2025年上半年,全县文旅综合收入达56.9亿元,“这些都是‘绿水青山’带来的实实在在的效益。”

凭借生态优先、绿色发展的实践,泗洪县成功跻身全国首批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地行列。“我们蹚出了一条从‘与湿地相争’到‘生态与经济双赢’的可持续发展之路。”王旭说,下一步,泗洪县将把全境作为“美丽花园”进行整体修复提升,守好江苏生态大公园“绿心”,进一步拓展“生态+产业”的生态产品价值实现路径,让好水好风景成为群众增收致富的“摇钱树”。

从“围网密布”到“湿地葱郁”,从“靠天吃饭”到“生态富民”,泗洪县临淮镇的蜕变,是宿迁市生态发展进程中的一个生动缩影。在这里,绿水青山不再是“负担”,而是最厚实的家底;生态保护不再是“减法”,而是为发展做“乘法”。

渔民从“等靠要”到“主动闯”,在绿色发展中找到了新坐标;政府从“拆围网”到“开新路”,用政策和服务为群众“撑腰”。当“生态优势”转化为“经济优势”,当渔民的“钱袋子”与地方生态的“绿账本”一起鼓起来,“绿水青山就是金山银山”的理念,便在渔民笑纹舒展的眼角里鲜活了起来。

洪泽湖的水波,倒映着候鸟的身影,也倒映着生态与发展共赢的光亮。这份光亮,不仅照亮了临淮镇渔民的新生活,更照亮了更多地区走向绿色可持续发展的未来之路。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体